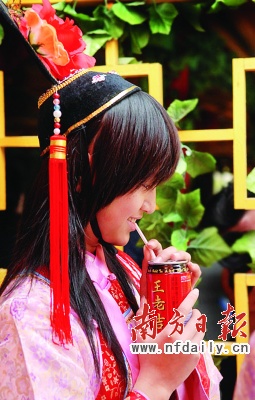

清朝时,王老吉 在广东很畅销。图为穿古典服饰的女孩喝王老吉。

○位列全国非物质文化遗产保护名录的,是这种酒的制作技艺,不是酒。但该品牌酒在打广告时就说,某某酒是“全国非物质文化遗产”,这就荒谬了。酒是物质 的,怎么成了非物质文化遗产?———冯骥才

○在日本,一旦企业希望申报非遗,必须交出自己的配方,否则不可能申报成功的。一旦经营出现问题或者公益性事业做得不够,政府有权“罢免”企业对这门技艺的经营权,交给其他企业生产。———高丙中

核心提示:听起来就像一场闹剧:王老吉竟引发了胃溃疡。王老吉凉茶在2009年初夏遭遇“飞来横祸”,此时,红罐饮料王老吉的罐装销量在内地已超越可口可乐。

由于浙江一个消费者投诉王老吉导致胃溃疡,王老吉凉茶里的夏枯草等成分被卫生部认定不在允许添加食用中药材的名单之列。广东省食品行业协会(粤食协)几次公开“喊冤后”,卫生部最后又公开澄清“王老吉食用安全”。作为一个极典型的例子,凉茶在被列入国家级非物质文化遗产名录后,王老吉利润迅速上涨,传统配方似乎又成为一把有所制约的“双刃剑”。眼下,非物质文化遗产的产业开发正遭遇一系列冲突:涉及文化的公益性与商业性之争、传统工艺与现代法规之争。

围绕王老吉背后的“非遗”保护和争夺,记者展开调查采访,在北京大学、中山大学非物质文化遗产研究专家的讲述中,目前对非物质文化遗产申报开发中的一些误区、隐忧,浮出水面。

“一场官司引发的入遗”

夏枯草并不是第一次给王老吉“惹事”了。夏枯草导致一位浙江消费者患上胃溃疡的事件,就像4年前在北京引发的那场官司的翻版,当时曾被北京和广州媒体广泛报道。

根据《南方周末》2006年8月10日的报道《凉茶保卫战》。2005年“3•15”期间,拥有十几年经验的职业“打假人”刘殿林瞄上了广东的凉茶。他先在北京海淀等3个区的法院将“王老吉”告上法庭,理由是它违法添加中药 “夏枯草”;同年6月,他又将“黄振龙”、“平安堂”、“金葫芦”等6家凉茶品牌告上广东卫生监督所,理由是它们违反宣传功效。

“当年的王老吉危机并不亚于今天。”2005年正值SARS过后不久,广东凉茶进入了大的工业化发展时期,当时总销售额已突破50亿元人民币。刘殿林却抓住“药食同源”的问题穷追猛打。他当时就已指出,绝大部分凉茶申报的都是“食字号”。根据国家卫生部的规定,被列为“既是食品又是药品的物品”只有87项,而常见凉茶经常使用的草药超过200项。如果凉茶使用了不在名单中的草药,譬如红罐王老吉中使用的夏枯草,则非常容易成为被告。

中山大学非物质文化遗产研究中心朱钢博士认为,凉茶申报遗产,最初的缘由就是来自于这场与夏枯草有关的官司。虽然刘殿林败诉了,但他使出的一招几乎要了凉茶行业的命,也间接促使凉茶“自救”,于是想到了申遗。

有趣的是,凉茶被列为国家级遗产后,有关部门专门在广东大厦召开一个庆祝大会。会上有一个这样的宣布:“来自粤港澳的21家凉茶生产企业拥有的18个品牌54个秘方及术语属于国家级非物质文化遗产之列,将受到《世界文化遗产保护公约》 及我国有关法律永久性保护。”这其中,就包括“王老吉”、“白云山”、“夏桑菊”等品牌。甚至,在当年粤食协的一份发文中这样说:“凉茶申遗成功是源远流长的岭南文化的胜利。”

很明显的是,“凉茶申遗”让王老吉等凉茶企业躲过了当年的危机。在《羊城晚报》一则当年的报道中这样写道:“广东省文化厅及广东省食品行业协会的负责人认为,凉茶申遗成功的最大意义,在于其模式为其它传统食品适应工业化和现代化生存、发展提供了样板。岭南地区还有上千种类似凉茶的传统食品,比如凉果、广式腊味等。制作这类传统食品的传统工艺,显然与现代化工业的生产模式形成一定的冲突。申请非物质文化遗产,则是最有效的保护办法。”

直到今年再次发生夏枯草事件,“申遗”显然不是一个理想的“保护伞”。

王老吉算不算“非遗”?

更戏剧性的是,夏枯草事件后的王老吉,其概念在非遗专家那里也模糊起来。

中山大学中国非物质文化遗产研究中心主任康保成说,当年国家批准的国家级非物质文化遗产名称是“凉茶”,其实这是不严谨的,符合学理的名称应该是“凉茶制作技艺”,就像大家喝的茶,它是物质的,但是这茶的制作技艺,则是非物质的。“当年以‘凉茶’为名申报,有商业因素介入的影响。”

“就像浙江的非物质文化遗产———西湖龙井茶采摘和制作技艺,它包含的是从种植、采摘到制作的一整套传统流程,而并没有保护某一商标品牌的龙井茶生产一样。”康保成说,“凉茶”列为非遗后却保护了拥有54个秘方、18个品牌的生产企业。“王老吉是物质形态的,怎么列为了非物质文化遗产?”

但著名民俗学家、中山大学博导叶春生却认为:“王老吉作为传统工艺的物质载体,实际情况中很难跟非物质形态的制作技艺分开。”叶春生说,广东炎热的气候条件下广东人发明了驱湿热、去火气的凉茶,是一种民间生活的积累,完全值得保护起来。

康保成说:“我们一部分专家主张,食品类的非物质文化遗产项目因背后牵扯的商业利润,都应该延缓申报。”这一主张正在获得相当多非遗专家支持。今年初,中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席、国家非遗保护专家委员会主任冯骥才在第二届中国传统节日论坛上发言指出,目前在全国非遗项目的申报过程中,饮食类可谓“疯狂上马”,他则“对某些饮食项目的‘申遗’持保留意见”。冯骥才表达了自己的忧虑:“‘文化搭台,经济唱戏’,这种提法我不太欣赏。”

“位列全国非物质文化遗产保护名录的,是这种酒的制作技艺,不是酒。但该品牌酒在打广告时就说,某某酒是‘全国非物质文化遗产’,这就荒谬了。酒是物质的,怎么成了非物质文化遗产了?专家论证了半天,难道说是在为这种酒打广告?”冯骥才举了某品牌酒的例子。

可是,冯骥才的担忧却正在变为现实。在广州,市民们有口皆碑的广式腊味和广式莲蓉饼食,小凤饼(鸡仔饼)连同它最有名的饼店“成珠楼”,一并被列为第二批广州市非物质文化遗产;在西安,创办于1920年的西安老字号民族饭庄同盛祥的牛羊肉泡馍制作技艺,在去年成为陕西唯一入选中国非物质文化遗产的饮食项目。

对于非物质文化遗产的品牌化开发,中国民俗学会副理事长、北京大学教授高丙中认为,在现有的“非遗”申请过程中,确实存在某些项目动机不纯的现象。但中国的“非遗”保护工作刚刚起步,目前最重要的是“保护”,“保护”期间会产生“副作用”,可以慢慢调节。“不可否认,位列‘非遗’名录后,具备商业价值的‘非遗’项目因此名利双收。但保护‘非遗’,就是要让‘非遗’服务于现代生活,全社会共享,脱离了老百姓生活,仅藏在博物馆里的‘非遗’真的有意义吗?”

“非遗”传承要侧重公益

凉茶列为国家级非遗名录后,王老吉既是保护的秘方持有者,又是产品生产的企业,还 遭遇来自公众的质疑,这在非物质文化遗产专家看来是相互矛盾的逻辑。

“由于列为国家级非遗名录,广受认可,等于是享受了一种社会公共资源———受到全社会公众的共同保护和认可,如果在这个过程中盈利发财,企业就必须强调一种公益的性质。”高丙中分析说,王老吉事件暴露了非物质文化遗产公益性事业与企业开发盈利性之间的矛盾。

“在日本,一旦企业或某个行业希望申报非物质文化遗产,就必须交出自己的配方,否则是不可能申报成功的。一旦向全社会交出了这个配方,这个企业才有可能享受‘非遗’开发带来的种种好处,如果一旦经营出现问题或者公益性事业做得不够,政府和公众都有权利提出质疑,‘罢免’这个企业的经营权,交给其他企业生产。”高丙中分析说,目前国内的食品类非遗申报中,相关企业所掌握的配方被当作商业机密,不太可能广泛公开。

日本政府在其《文化财产保护法》中,一旦被认定为“重要无形文化遗产”的传承人也就负有将其技艺、技能及其作品等予以公开和传承给后世的责任和义务,如果坚持“秘不外传”拒绝技艺或者其所谓“绝活”外泄,就将解除或者取消其资格。

“口传与非物质文化并非属于某个个人或者是某个公司独有的。在国家非物质文化遗产名录中强调某某家的凉茶、牛羊肉泡馍之类,会不会使得文化的发展处在不公平的境地?会不会形成垄断?一旦给哪个颁发了“正宗”的奖杯,会不会变相限制了多元化的发展?”高丙中提出了自己的担忧。

去年出炉的第二批国家级非遗名录上,“挂炉烤鸭技艺”直接公布了全聚德的品牌;“月饼制作技艺”也公布了广东安琪食品有限公司的“安琪广式月饼制作技艺”,以及山西的“双合成郭杜林晋式月饼制作技艺”,背后直接触动的是企业利益。

“非物质文化遗产保护应该在非官方、非盈利的情景中。要让所有有心人都有机会展示、切磋、培训与传承,从而唤起文化自身真正的活力,而不仅仅是颁发封号和金杯。有开武馆的,就得有踢馆的,才能进步。”高丙中说,“公益性”应当是参与非遗开发的企业首要坚持的原则。

过度申报与开发的风波

一位不愿透露姓名的专家告诉记者,国内非物质文化遗产的申报目前存在着“过度”申报的倾向。

去年有小道消息称,印度今年准备向联合国申报20项“人类口头和非物质文化遗产” 角逐世界级非遗,于是中国有关部门今年申报了30项,然而实际情况却是,印度只申报了2项,而中国提交的30个项目让联合国的专家喊“头疼”。“申报得多就是好?就是文化上的压倒性胜利?”该专家发问。

高丙中认为,是否存在“过度”申报的倾向,目前还不好判断,但国家已经在严格筛选了。“如今我国已经有1000多项国家级非物质文化遗产项目,但是第一、二批全国各地共同递交申报的项目,超过了3000项,国家已经筛选了一半以上的项目。”

眼下,非物质文化遗产名录从国家级、省级到市县级正全面铺开,全国究竟有多少项目列入这个网络已很难统计。高丙中说:“作为市县级的地方单位,如果他们认为一个项目代表他们的文化,列入当地的非遗名单,外地专家是很难干预的。”

高丙中举例说,这两年最有争议的案例就是云南纳西古乐申报世界遗产一事,当地政府宣称,纳西古乐是“音乐活化石”,但是一些专家提出质疑。中国传统音乐学会常务理事吴学源甚至说,纳西古乐说白了就是一台晚会的名称,一个商业品牌,它和史实不符,欺骗性太大。“专家们认为纳西古乐是云南洞经音乐的一个衍生品,但其历史和价值被地方政府夸大了,最后闹到了法庭,不过直到现在,纳西古乐连国家级名录都没有进。”

针对王老吉的夏枯草事件,也有专家提出,“‘王老吉’100多年历史”是拉大旗作虎皮。就是一千年、一万年历史,也要遵从今天的“游戏法则”,没有任何人、任何产品能例外。中山大学非物质文化遗产研究中心副主任宋俊华举例说,2008年,发生了一个药发傀儡戏案件,因为药发傀儡戏这种非物质文化遗产在表演过程前必须要自制一种火药,这显然是与现在的法律相违背的,所以当时被公安给抓起来了,没收了道具。“这个案例就说明就算你是非物质文化遗产,你也要必须符合现有的法律。”

什么样的非物质文化遗产项目有资格申报?这些传统技艺又该如何防止过度开发?防止商家打擦边球?“我认为,眼下急需制定相关的非物质文化遗产法规或行业规范,来控制非遗现代开发中的尺度。”高丙中说。

中医专家建议王老吉加说明

引发争议的夏枯草为中药,在中国的应用已经有了几千年了,直接引发胃溃疡的可能性不大。中国南方医学研究部粤西医学研究所所长陈长青分析说:“王老吉作为一种功能性饮料,肯定是有偏性的,可以看成一种中药饮料,并不是适合所有人饮用,体质虚寒的人不宜饮用,并且也不适宜长期饮用。”

中医民间学者刘明武翻阅《神农本草经》,查找到夏枯草在书中被归为下品。《神农本草经》中所记载的植物分为上品、中品和下品,一般下品是有偏性的,主张有病的时候才服用。

中药讲究中正平和,长期使用阴阳有偏性的药物及食物会将人体的阴阳平衡打乱,这样一来机体就会出现问题的。王老吉的广告:“怕上火,喝王老吉”。这几个字,王老吉的功能和性味都说出来了,那些容易上火的,适合用王老吉。而那些虚寒型体质的人不适合。

对于懂得中国传统文化及常识的人来说,夏枯草已经进入南方人饮食,比如潮州人以及湖南人的糯米粑粑中都会适量添加夏枯草,以期消暑解毒之功。近百年,中华民族的传统文化遭遇种种冲击,现在还处于一种复兴过程,所以今天的一些人会割裂传统来看待夏枯草一事,不知道什么时候、什么情形下饮用凉茶,实际上是一种传统文化的遗失。

刘明武认为,王老吉应当在商品包装上注明:不适宜长期服用、不适宜胃寒者服用,以避免不必要的纠纷。

■专访

中山大学中国非遗研究中心副主任宋俊华教授: “非遗”申报与开发存在误区

记者:因为这次的王老吉事件,有专家认为,将“凉茶”申报为国家非物质文化遗产本来就是一个错误,应该申报的是“凉茶制作技艺”。您如何看待二者差别?

宋俊华:这次的夏枯草事件实际上是非物质文化遗产和现有法规(食品安全)在理清上出现的问题。我们保护非物质文化遗产的前提是必须符合现有的法律法规。

我认为,现在这件事情上要做的是:1.确定夏枯草是不是凉茶制作技艺的必须配方;2.鉴定夏枯草是否对人体有害;3.如果确实对人体有害,即使它是凉茶制作技艺的必须配方,我们也不能保护这种非物质文化遗产,因为联合国非物质文化遗产保护宣言中明确提出只考虑符合现有人权的非物质文化遗产。在缺乏完整的非物质文化遗产保护法的情况下,我们必须在非物质文化遗产保护和现有的法律之间寻找到一个平衡点。王老吉就算是一个百年企业,也必须在符合现有的法律框架下使用非物质文化遗产的权利。

记者:有专家指出,目前国内的非物质文化遗产申报,存在着这样或者那样的误区?

宋俊华:现在国内对非物质文化遗产的保护和申报确实存在很多误区。主要是非物质文化刚进入大众视野,真正了解的人其实不多,而且非物质文化遗产的无形性必须依托有形的物质载体才能显现,这就导致大家都去关注它的载体而忽略了技艺本身。这其实是一种舍本逐末的做法。

关于申报存在的问题,其实联合国设名录的目的是关心保护非物质文化遗产,认为非物质文化遗产是世界的,是人类共同拥有的。但事实上,申报非物质文化遗产成了国家间相互竞争的砝码,成了国家文化实力之间的竞争,这些都是难以克服的。这些问题放到地方上是一样的,尤其在中国,由于行政和文化的划分是不一样的,有重合的地方,那势必会导致争论,还有政治文化的因素使之更加复杂化,在申请上就会出现一些有意无意的冲突和误解。

我们知道,申请到非物质文化遗产,都是文化政绩的表现,并且和当地的利益是紧密相联的。在中国,当国家利益和地方利益相冲突的时候,大部分是会以地方利益为重的,然而这有时候对非物质文化遗产的保护是不利的。这样的例子举不胜举,比如前几年的广东顺德和浙江争三字经,这是省之间的竞争;还有地区间的争夺,比如厦门和泉州争南音。

记者:是否存在着过度申报的问题?

宋俊华:关于申报数量的问题确实存在。其实非物质文化遗产的总数也就那么多,但你每次都得报啊,而且大家都想报得越多越好,这就必然出现很多不合格的非物质文化遗产,有些根本就不是非遗,或者有些根本就够不上资格保护。为什么出现这种情况呢?主要是我们现在还没有一个统一的鉴定标准,比如:历史要有多长时间才算?什么样的价值才算?等等。

没有统一的标准,申报非遗必定会有模糊性,有模糊性必然导致问题。但日本和韩国却不一样,他们有非常详细的鉴定标准,而且他们的文化保护进行得早,全国人民都有比较高的文化保护意识,进行起来也就比较顺利,他们是从下而上进行的,而中国刚好是从上而下的。日本重保护也重监测,如果保护不当就会撤销其非遗的称号,但中国现在是只上不下的,一般是不会给你撤销的。

|